Aruba?Juniper?Meraki?実機検証を踏まえたアクセスポイント選定の実例

アクセスポイントの選定は、無線LANの安定運⽤や拡張性を左右する重要な要素です。特に、複数台を同時に更改するような⼤規模構築では、導⼊後の環境で求められる通信品質や端末密度、運⽤要件を踏まえた精度の⾼い機器評価が⽋かせません。

ネットワークの⽤途や構成、求められる要件は現場ごとに異なるため、すべての環境において「最適な1台」といえるアクセスポイントが存在するわけではありません。構築するネットワークの⽬的や重視する要素によって、性能や機能、設定の柔軟性に対する優先順位も変わります。

NTTBPは、構築から運⽤までを⾒据えてネットワーク全体を最適化する⽴場として、特定メーカーに依存せずフラットな視点で機器を評価・選定しています。カタログスペックにとどまらず、社内基準に基づいた性能検証を実施し、複数のアクセスポイントを継続的に評価。選定に必要な情報を社内に蓄積し、要件に応じた提案に活⽤しています。

本記事では、500台以上のアクセスポイントを導⼊した⼤規模ネットワーク更改における評価・⽐較の実例をもとに、選定時に着⽬すべきパラメータや評価の視点をご紹介します。特定のメーカーや機種を推奨するものではなく、⽐較・検討の進め⽅や評価軸の考え⽅を共有することを⽬的としています。

ワイヤレステクノロジー部新技術担当

こんな人におすすめ

・ ⾃社の通信インフラを担当するエンジニア

・ ITインフラ構築・運⽤を受託している企業で構築を担当しているエンジニア

・ ネットワーク機器の選定・購⼊に関わる⽅

まずは通信要件・環境条件の整理を

アクセスポイントの選定では、求められる通信要件や環境条件に適合することが何より重要です。

カバーすべきエリアの広さや同時接続端末数、必要なスループットに加え、遮蔽物の有無、バックホール回線の条件、給電状況など、総合的な検討が求められます。既設のネットワーク設備との相性も考える必要があります。

特に設置環境については、屋内か屋外かといった設置区分のほか、⾼温・低温への耐性や湿度、粉塵、結露の可能性といった外的要因の有無も踏まえる必要があります。

さらに、美観への配慮が求められるロケーションでは、デザインや設置の⾃由度といった点も重要な評価要素となるでしょう。

当然、予算も重要です。

こうして候補となる機種を絞りますが、アクセスポイントベンダはいずれも複数のグレード・価格帯の機種を揃えており、要件に適合する機種が各社から出ていることも少なくありません。

本件では、

・ 広いエリアカバーが必要

・ スマートフォンを中⼼に、⾮常に多くの端末が同時に接続する

といった点をカバーできる機種をいくつかのベンダから選定、そこからさらに詳細な⽐較を⾏うプロジェクトを⽴ち上げることとなりました。

評価項⽬の⼤区分

本プロジェクトでは、⼤きくわけて以下のような項⽬で評価を実施しています。

- アクセスポイント性能⽐較

- ダッシュボード⽐較

- 導⼊事例や業界動向

アクセスポイント性能⽐較

アクセスポイントの選定においては、アンテナ数やストリーム数、給電規格など、カタログ上で確認できる仕様は重要な判断材料です。エリアカバーや同時接続数、設置場所、あるいは予算などから機種を絞っていきます。

さらに、筐体デザインや重量といった要素も考慮すべきポイントです。

本件では、広⼤なエリア内カバーと多端末の同時接続が必要でした。そのため、スペック情報に加え、「無線通信の距離特性」や「多端末環境における性能」といった実環境を想定した挙動についても、検証を通じて⽐較評価を⾏いました。

ダッシュボード⽐較

本件で⽐較対象としたアクセスポイントは、いずれもクラウド管理に対応したモデルです。無線性能は電波法などの制約により、共通の技術基準に基づいて設計されていますが、クラウドダッシュボードの設計や機能は、メーカーごとの独⾃性が現れる領域でもあります。

ダッシュボードの使い勝⼿は、障害発⽣時の切り分けをはじめとするトラブル対応の効率性に直結します。加えて、スイッチなどのネットワーク機器を同⼀メーカーで統⼀している場合には、複数機器の状態を統合的に可視化できるといった利点もあります。⻑期的な運⽤におけるリソースの最適化や管理負荷の軽減という観点からも、ダッシュボードは重要な評価ポイントです。

導⼊事例や業界動向

機能⾯だけでなく、同業他社での導⼊事例や業界全体の動向、メーカーの技術開発の⽅向性といった定性的な要素についても確認しています。

アクセスポイント性能⽐較

仕様上は同等の性能のように⾒えても実際に使ってみると、使い勝⼿や機能に差がある場合もあります。

実際の運⽤を想定した周波数帯やチャネルで、試験環境を構築して測定を⾏いました。

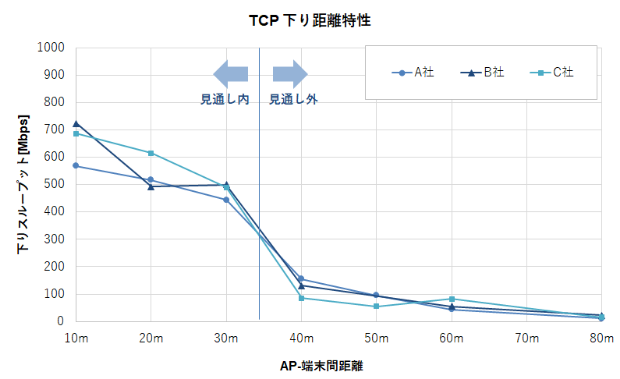

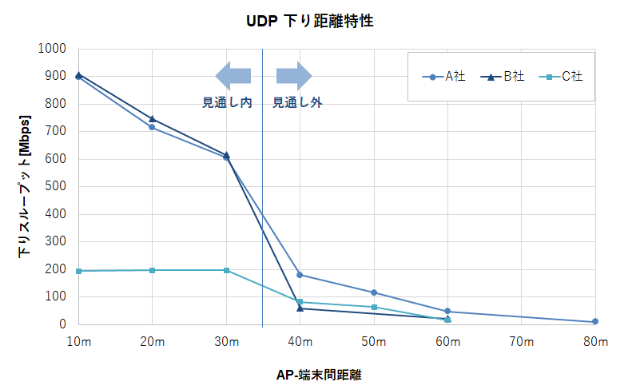

① 無線通信の距離特性

アクセスポイントと端末の距離を少しずつ離しながら、TCPとUDP通信でのスループット等をそれぞれ複数回、複数端末で測定しています。

本検証では、実際の利⽤環境も想定し、10mから30mまではアクセスポイントと端末が⾒通せる環境、40mから80mまでは⾒通せない環境で検証を⾏いました。

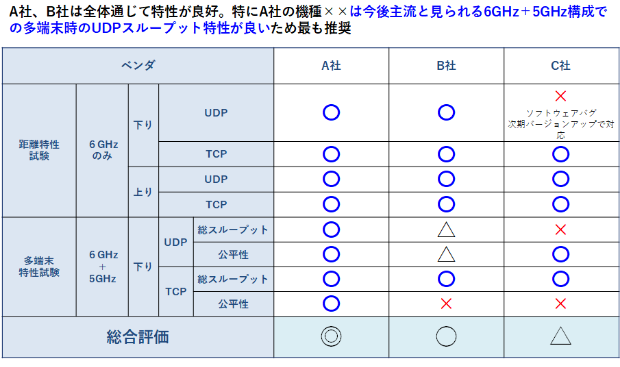

距離特性の⽐較においては本検証では各機種ともほぼ同様の傾向が得られました。

余談ではありますが、本検証の中でUDP下りスループットが極端に低い機種があり、ベンダを巻き込んで調査したところ、ソフトウェアのバグであることが判明しました。(後にファームアップで改修されました)

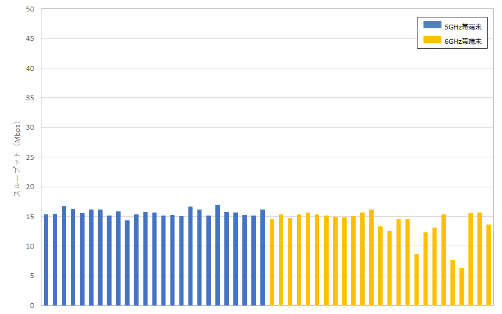

以下、グラフは実際の検証結果の⼀部です。

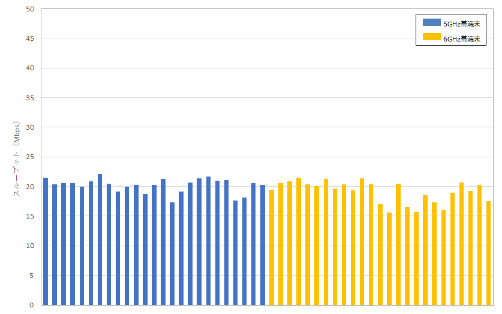

② 多端末環境における性能

近距離で約50台の同時接続を、複数の周波数帯の組み合わせで試⾏しています。

こちらは平均スループットと公平性の観点で⽐較を⾏ったところ、機種ごとに差が⾒られました。

A社のUDP下りの結果:50台の端末の公平性が保たれている。かつ、平均的に高スループット

B社のUDP下りの結果:50台の端末の公平性は概ね保たれているものの、平均スループットがA社と⽐較して低い

本記事に掲載した内容は⼀部ですがこうしたデータをもとに、当社では性能評価においてはA社を推奨するレポートを作成しています。

ただし、これはあくまでも⼀つの要素にすぎません。

検証結果として最も良好な値でなくても、利⽤シーンの要件として充⾜していれば、⼗分採⽤される可能性があるでしょう。

ダッシュボード比較

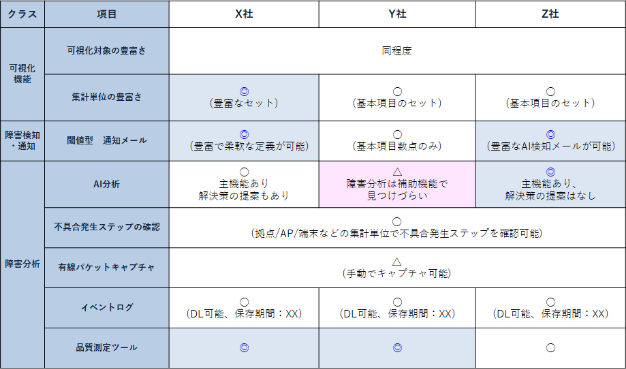

ダッシュボードの運⽤では主に「可視化機能」 「障害検知・通知」 「障害分析」の3つを⽐較しています。

基本的な機能に⼤きな差は⾒られませんが、詳細に⾒ていくと各社のアプローチには違いがあり、運⽤者のリテラシーによって使いやすさも変わってきます。

例えば、X社は集計項⽬が豊富で分析の幅が広い⼀⽅、UIがやや複雑で、運⽤者にはある程度のスキルが求められる傾向があります。

⼀⽅、Y社は機能は多くないものの、UIがシンプルで使いやすいと感じる⼈もいるかもしれません。Z社はAIを活⽤した⾼度な分析機能が特⻑です。

こうした使い勝⼿の違いについては、当社が実際に複数のダッシュボードを運⽤してきた経験に基づいて評価しています。そのため、お客さま⾃⾝が各製品を導⼊・運⽤していなくても、実際の操作感や運⽤上の注意点を把握したうえで、⽐較・検討いただくことが可能です。

以下は、⼀部情報をマスクしていますが、実際の⽐較項⽬リストです。

まとめ:検証体制と選定⽀援

本件では、通常の現場調査とは別に、利⽤シーンに応じた追加の検証やクラウドダッシュボードの⽐較をプロジェクトとして⽴ち上げ、⼀定期間かけて評価を⾏った上で同業他社での採⽤状況等も踏まえ、機器を選定しました。

こうした実運⽤を想定した検証プロセスを⼀から内製で準備・実施するのは、多くの現場にとって負荷が⼤きく、現実的ではない場⾯も少なくありません。

NTTBPでは、特定案件に限らず、⽇常的に複数メーカーの機器について評価・検証を⾏っており、スペック通りに動作しないケースや設定上の課題については、ベンダーとの技術的なやり取りを通じて原因の特定や最適な対処⽅法を探っています。こうした過程で、仕様上の課題やファームウェアの不具合が明らかになることもあります。

必ずしもプロジェクト単位での検証を実施しなくても、当社には機種ごとの特⻑や動作傾向に関する知⾒が蓄積されており、⽐較検討を⾏う際の判断材料としてご活⽤いただければと思います。

お気軽にご相談ください

業務DXや通信環境でお困りのことがありましたら、いつでもNTTBPがお手伝いします。