Wi-Fiアクセスポイントの帯域制御を使いこなす

近年、企業や施設での無線LAN利用はますます多様化し、その役割も拡大しています。

社内の業務用端末や設備として、PCやスマートデバイスに加えて、IoT機器や監視カメラなどが無線LANに常時接続される構成も一般的になってきました。さらに、同じアクセスポイントで業務用通信とフリーWi-Fiなどのゲスト用通信を併せて提供し、複数の用途を1台で運用するケースも増えています。

このような「混在利用」が進む中、通信品質に関するトラブルも増えています。業務に不可欠な通信が他のトラフィックに妨げられる状況は避けたいものです。

こうした事態を防ぐには、用途に応じて優先度や帯域を設計することが重要です。

そこで注目されているのが、アクセスポイントでの「帯域制御」機能です。

本記事では、アクセスポイントにおける帯域制御機能について、基本的な考え方から実装方法、実際の検証結果、設計・運用時の注意点まで解説していきます。

ワイヤレステクノロジー部新技術担当

こんな人におすすめ

・ ⾃社の通信インフラを担当するエンジニア

・ ITインフラ構築・運⽤を受託している企業で構築を担当しているエンジニア

帯域制御って何?

アクセスポイントにおける帯域制御とは、用途や条件に応じて利用できる通信速度(帯域)を割り当てたり制限したりする機能です。

帯域管理や帯域制限とも呼ばれ、ベンダーによっては Bandwidth Management、Bandwidth Control、WLAN Rate Limit などと表記されます。

制御は主にSSID単位で行い、SSID配下の

・全端末合計の帯域を制御する

・各端末1台あたりの帯域を制御する

ことが可能です。

このような制御により、用途の異なる通信を1台のアクセスポイントで安定して扱えるようになります。これによって、機器の集約が可能となり、台数削減による省スペース化や配線の簡素化、運用負荷の軽減にもつながります。

設定は各アクセスポイントの管理画面から行います。

参考:

HPE Aruba Networkng

Configuring Advanced Settings for a WLAN SSID Profile

Cisco Meraki

Traffic and Bandwidth Shaping

Juniper Mist

WLAN Rate Limiting

ラボ環境での実機検証結果

業務用とゲスト用のWi-Fiが同じアクセスポイントを利用する状況を想定し、帯域制御を適用した場合の動作をラボで実測しました。 SSIDごと、端末ごとの制御条件を変え、スループットがどう変化するかを確認しています。

検証条件

測定は、アクセスポイントから1〜2mの近距離に端末を設置し、各SSIDおよび端末ごとのスループットを計測しています。

- 接続バンド:5GHz帯(W52/36ch/帯域幅80MHz)のみ

- 各条件で3回測定し、その平均値を採用

- 測定プロトコル:TCPのみ

※ 上り下りとも測定していますが、同じ傾向だったため、この記事では下りのみ掲載しています

複数メーカーの、複数機種のアクセスポイントで検証していますが、概ね近い傾向だったため、この記事では幅広く利用されるミドルレンジのアクセスポイント1機種をピックアップして、実際の数値を掲載しています。

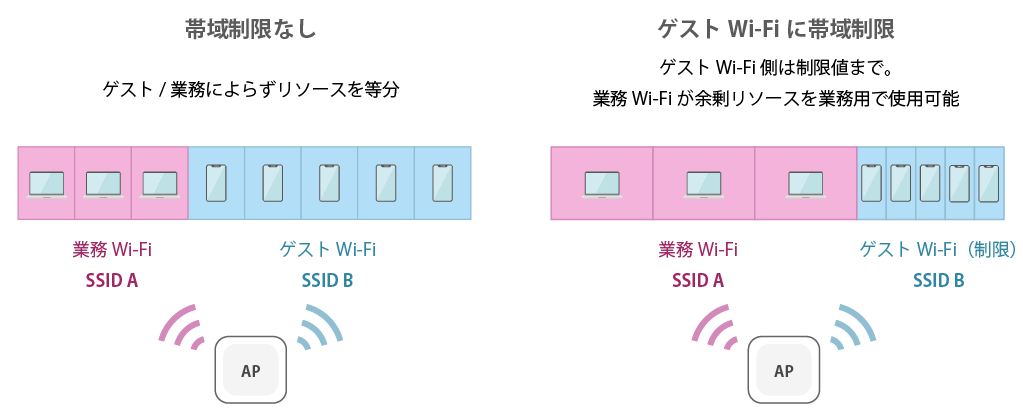

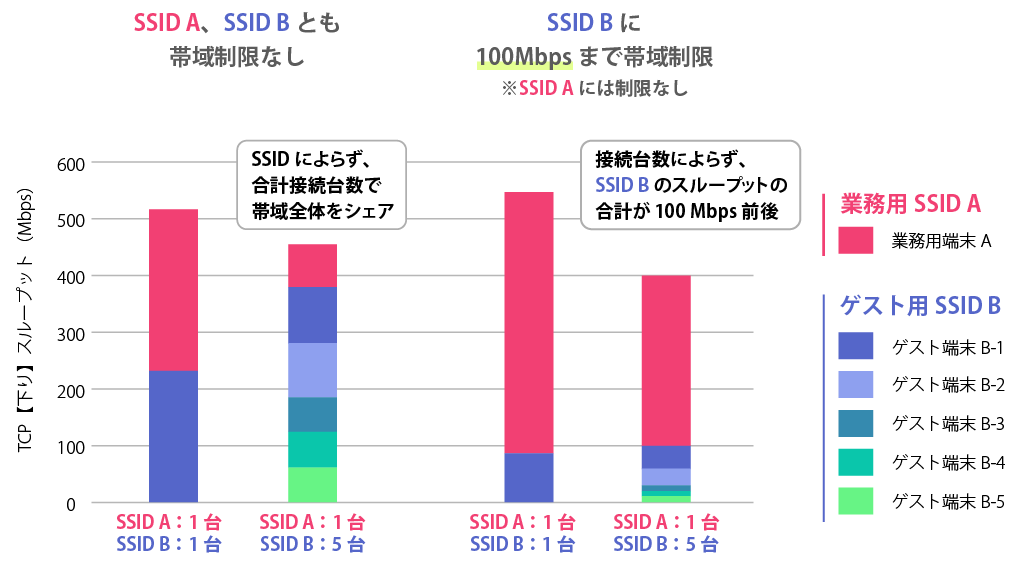

検証1:SSID単位で帯域を制御する

ゲスト用SSIDには帯域の上限を設定し、それ以上の帯域を使わないようにすることで、業務用SSID側の通信品質を確保する構成としました。同一APから、業務用を想定した帯域制限をしないSSID A と、ゲスト用を想定したSSID Bを送波し、SSID B配下の全端末合計の帯域を100Mbpsまでに制限して、実際にスループットを測定してみました。

帯域制限の有効性はもちろん、制限したSSIDに接続した端末のスループットの合計値は、接続台数を増やしても変わらないことが確認できました。

この方法を利用すると、ゲストWi-Fiの想定外のトラフィックによって、業務用Wi-Fiに大きな影響が出ないように制限することができるでしょう。

検証2:端末単位でのトラフィックを制限する

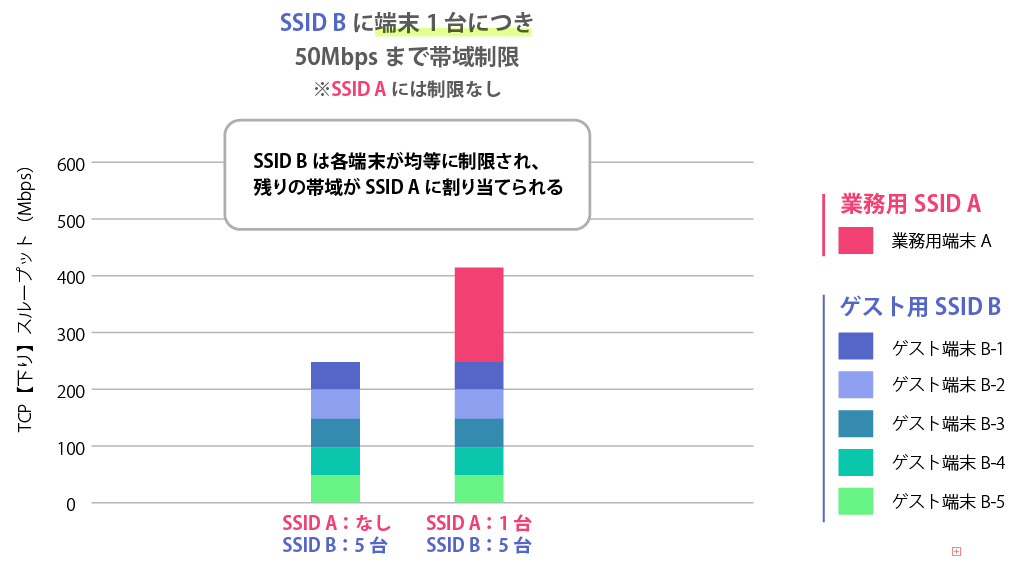

検証1が「SSID単位での総量制限」だったのに対し、今回はSSID Bに「接続した各端末1台当たりに帯域を制限」した検証を行いました。設定は「1ユーザーあたり50Mbpsの上限」としています。

その結果、制限ありのゲスト用SSID B配下の各端末スループットは50Mbps以下に概ね均等に抑えられており、余った帯域は制限なしの業務用SSID Aに割り振られることが確認できました。

なお今回は端末単位での帯域制限の動きがわかるように50Mbps制限で検証しましたが、実際の運用では、HD画質の動画視聴に耐えうる数Mbps程度で制限する場合が多いです。

端末単位の制限では、端末数の増加に応じて総トラフィックも増加していきますが、数Mbps程度であれば大きな影響はなく、各端末の公平性も確保することができます。

帯域制御導⼊時の注意点

同時接続台数が多い場合は注意

帯域制御をすると接続端末の台数が増えるについて、アクセスポイント全体での通信速度の合計(総スループット)がやや下がる傾向が見られました。

そのため、接続端末が多い環境では、優先したい機器を重視する場合には帯域制限をかけた方が安定しますが、全体の性能を出し切りたい場合はその限りではありません。

状況に応じた使い分けが重要です。

「通信が遅い=帯域不⾜」ではない

通信速度が遅い原因は、必ずしも帯域不足とは限りません。電波干渉、端末の無線性能、バックホール回線の輻輳、アプリケーション側のレスポンス遅延など、複数の要因が影響します。

帯域制御は帯域の割り当てを管理する仕組みであり、特に同一アクセスポイントの無線区間で一定の役割を果たしますが、業務継続性を確保するためには、ネットワーク全体の設計や運用を含めた対策が必要です。

VLANやトラフィック分離とも組み合わせて

用途によるネットワークの分離やトラフィックの制御は、従来からVLANやトラフィック分離でも行われてきました。

帯域制御とVLAN/トラフィック分離は、それぞれ得意とする役割が異なりますが、併用することでセキュリティと通信品質の両面で、より高い効果を発揮します。

まとめ

帯域制御は、1台のアクセスポイントで用途の異なるネットワークを同時に運用するための強力な手段です。アクセスポイントの台数が削減できれば、設置や配線工事はもちろん、保守・監視といった運用も大幅に効率化できます。

ただし、最適な運用にはネットワーク全体の設計や他機能との兼ね合いなど、帯域制御以外にも考慮すべき要素があります。状況に応じた最適解を導き出すには、豊富な知見と経験が欠かせません。

「どう設定すればいいかわからない」「今の環境を改善したい」――そんなときは、ぜひNTTBPにご相談ください。課題の整理から最適な設計・導入まで、サポートします。

関連情報:

BP Wi-Fi

Wi-Fi 6E &ローカル5G導⼊相談

お気軽にご相談ください

業務DXや通信環境でお困りのことがありましたら、いつでもNTTBPがお手伝いします。