ローカル5G

ローカル5Gとは?

ローカル5Gは、第5世代移動通信システム(5G)を、企業や自治体などが自らの敷地内など限られたエリアで構築・運用できる仕組みです。

通信キャリアのネットワークに依存せず、高速・大容量かつセキュアな無線通信を自らの管理下で実現できる点が特長です。

Wi-Fiのような免許不要の通信とは異なり、ローカル5Gは運用にあたって無線局の免許が必要です。その分、他のシステムとの電波干渉が起きにくく、安定した通信環境を確保できます。

また、接続にはSIMカードによる認証を用いるため、接続端末を限定しやすく、セキュリティの高い運用が可能です。

ローカル5Gのメリット

- 安定した⾼速⼤容量通信

- ローカル5Gは免許制であるため、Wi-Fiのように他の電波からの⼲渉を受けにくく、また⾃ら5Gシステムを構築・運⽤することから、パブリック5Gのように他のお客さまの利⽤に影響されることもありません。

これにより、⾼速・⼤容量の通信を安定してご利⽤いただけます。パブリック5Gと同様に、今後は超低遅延や多数同時接続といった技術の実装も見込まれています。

通信が安定することでパケットロスや遅延が抑えられ、映像・⾳声による⾃然なコミュニケーション、AIの認識精度向上、⾃動運転の常時・遠隔監視、ナチュラルなロボット制御などを実現します。 - 上り・下り速度の⽐率をカスタマイズ可能

- ローカル5Gでは、お客さま⾃⾝が5Gシステムを構築・運⽤するため、上りと下りの速度⽐率を⽤途に応じてカスタマイズできます。

特に上り通信に⽐重を置いた「準同期」構成※により、これまでアップロードが困難だった⼤容量データの⾼速伝送が可能となります。

これにより、4K・8K等の⾼精細カメラを複数活⽤した遠隔作業⽀援や、遠隔監視による現場把握の⾼度化、ロボット開発の⾼度化(ロボットのエッジ処理機能を上位にもってくることで安価に開発可能、ロボットにカメラを複数実装することで機能を向上させる等)を実現します。

準同期とは:

5G通信において、上り速度の通信比率を高めた設定を指します。準同期のパターンとしては、TDD1(下り4、上り4)、TDD2(下り3、上り5)、TDD3(下り2、上り6)といったものがあります。 - 広⼤なエリアカバー

- ローカル5Gはより広範囲をカバーできるため、⼯場、倉庫、空港、港湾、スタジアム等の広⼤な敷地を保有しているお客さまにおいて、機器、配線、電源等を必要最⼩限に抑えた形で広域な無線LAN環境を実現することができます。

- セキュリティ強化につながる

- ローカル5Gでは、端末に搭載されたSIMカードによって認証を⾏うため、接続できる端末を制限しやすく、セキュリティを⾼めやすいという利点があります。

同様にSIM認証を採⽤するパブリック5Gと⽐べても、公衆網を利⽤しないローカル5Gの⽅が、より⾼いセキュリティを確保できるといえます。

ローカル5Gの注意点と解決策

- 構築・運⽤コストが⽐較的⾼価になりやすい

- ローカル5Gは、専⽤のネットワーク機器や設備の導⼊が必要であり、構築にも専⾨的な知識が求められます。また免許申請も必要になりますので、そのため準備期間もかかることから、Wi-Fiと⽐べて構築・運⽤コストが⾼くなる傾向があります。

-

解決策:マネージド型ローカル5Gサービスの採⽤でコストを抑える

近年はローカル5Gをより⼿軽に導⼊できるよう、サービス型での提供も始まっています。

当社では、キャリアグレードの本格的な5Gスタンドアローン機能を、事前⼿続きから運⽤まで⼀括で提供するマネージド・ローカル5Gサービス「BP 5G」を展開しています。 - 対応端末が限られる

- ローカル5Gで使用される周波数帯(例:4.6〜4.9GHz)に対応した端末はまだ限られており、利用できる機種が少ないことが課題となっています。

また、業務で使われるタブレットやPC、IoT機器の中にはSIMスロットを備えていないものも多く、そのままではローカル5Gに直接接続できないケースもあります。 -

解決策:外付けドングルの活⽤やゲートウェイやルータ経由でWi-Fiと組み合わせる

こうした状況に対しては、5G対応の外付けドングルで既存端末をローカル5Gに接続したり、専用のゲートウェイやルーターを介してWi-Fiで利用するなど、現場に合わせた工夫が行われています。これにより、手持ちの機器を活かしながら、高速で安定した通信環境を業務に取り入れられます。

他の無線通信との違い

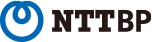

- ローカル5Gとパブリック5Gの違い

パブリック5Gは、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルといった携帯通信キャリアが提供する5Gサービスです。

ローカル5Gと同様に、第5世代移動通信システム(5G)を基盤としており、SIMカードやeSIMによる端末認証など技術的な共通点もあります。

ただし、利用エリアや用途、運用の主体は大きく異なります。■ 利用エリアの違い

パブリック5G:携帯キャリアが全国に展開する基地局を通じて、街中や自宅など広範囲で通信が可能です。

ローカル5G:自社敷地内など、申請に基づく限定的なエリアのみで利用できます。■ 利用シーンの違い

パブリック5G:パブリック5Gは業務用途でも利用されていますが、利用の多くはコンシューマによるものです。不特定多数のユーザーが利用する共用ネットワークであり、同一の基地局エリア内では複数の端末で通信帯域を共有しています。

そのため、利用者が集中する時間帯や場所では、通信速度の低下や接続の不安定さが生じることがあります。

ローカル5G:業務用途に特化した構成で構築できます。限られたエリア内で、専有的に割り当てられた周波数帯を使用できるため、他の通信との干渉が少なく、安定した通信環境を確保できます。接続する端末も利用者自身で管理されているため、外部からの影響を受けにくく、安定的に運用できます。■ 基地局の設置・管理と免許

パブリック5G:携帯キャリアが基地局の構築・運用を行います。無線局の免許もキャリアが取得しています。

ローカル5G:利用者が自ら基地局を設置・運用し、無線局免許の取得も自ら行う必要があります。■ 構成や通信のカスタマイズ

パブリック5G:動画視聴、ゲームのダウンロード等下り速度優先の通信仕様になっています。共有ネットワークのため、カスタマイズすることはできません。

ローカル5G:利用目的によって上り・下り速度の比率をカスタマイズすることができます。

- ローカル5Gとパブリック5Gの違い

プライベート5Gはローカル5G同様、企業や自治体などが特定のエリアのみで利用できる専用の5Gネットワークです。

自身で基地局を構築・運用する、完全な専用ネットワークとなるローカル5Gと異なり、携帯キャリアが提供するサービスを利用します。

周波数帯はキャリアが割り当てられたものとなり、設備もそのキャリアの提供するものを利用する形になります。

- ローカル5GとWi-Fiの違い

Wi-Fiとローカル5Gは、いずれも限られたエリアをカバーすることを想定した⾃営の無線通信⼿段である点が共通しています。

柔軟にワイヤレスネットワークを構築でき、オフィスや施設内など、閉じた空間での活⽤に適しています。

Wi-Fiは、IEEE 802.11規格に基づく通信⽅式で、家庭やオフィスなどで広く普及しています。免許が不要で⼿軽に導⼊できるため、パソコンやスマートフォンに加えて、カメラや家電、各種IoT機器など多様な端末にWi-Fiチップが搭載され、幅広く活⽤されています。アクセスポイントの選択肢も多く、⽐較的安価に構築できるのも特⻑です。ただ、免許不要ゆえに、出⼒が制限されており、通信エリアは数⼗mにとどまります。また利⽤者が集中する2.4GHz帯や5GHz帯の⼲渉が問題になることも。

ローカル5Gは、Wi-Fiと⽐較すると広いエリアをカバーすることができ、免許を取得した専⽤の周波数帯と設備を⽤いるため⼲渉の懸念も少ないです。⾼い業務継続性が期待できます。それぞれの特⻑を踏まえ、組み合わせて利⽤することが求められます。-

主な特長

周波数帯

ライセンス

通信エリア

通信速度(理論値)

接続端末数

コスト

ユーザー認証

対応端末

その他

- ライセンス不要のため、柔軟に設置場所の変更が可能

- 対応端末が豊富で多彩な用途で活用

2.4GHz帯 / 5GHz帯 / 6GHz帯

不要

数十m~数百m

理論値9.6Gbps

数十~数百台

比較的安価

ID/パスワードによる認証

801.x認証

キャプティブポータルブラウザ等による認証 他多い

メッシュ無線の活用により、通信エリアの拡大が可能

- ライセンスの取得・維持の負担はあるものの、電波干渉の懸念が少ない

- 高出力のため1台で広いエリアをカバー

4.5GHz帯 / 28GHz帯

要

数百m~数km

10Gbps以上

数千台

高額な設備投資が必要

SIM認証

少ない

準同期運用が可能

-

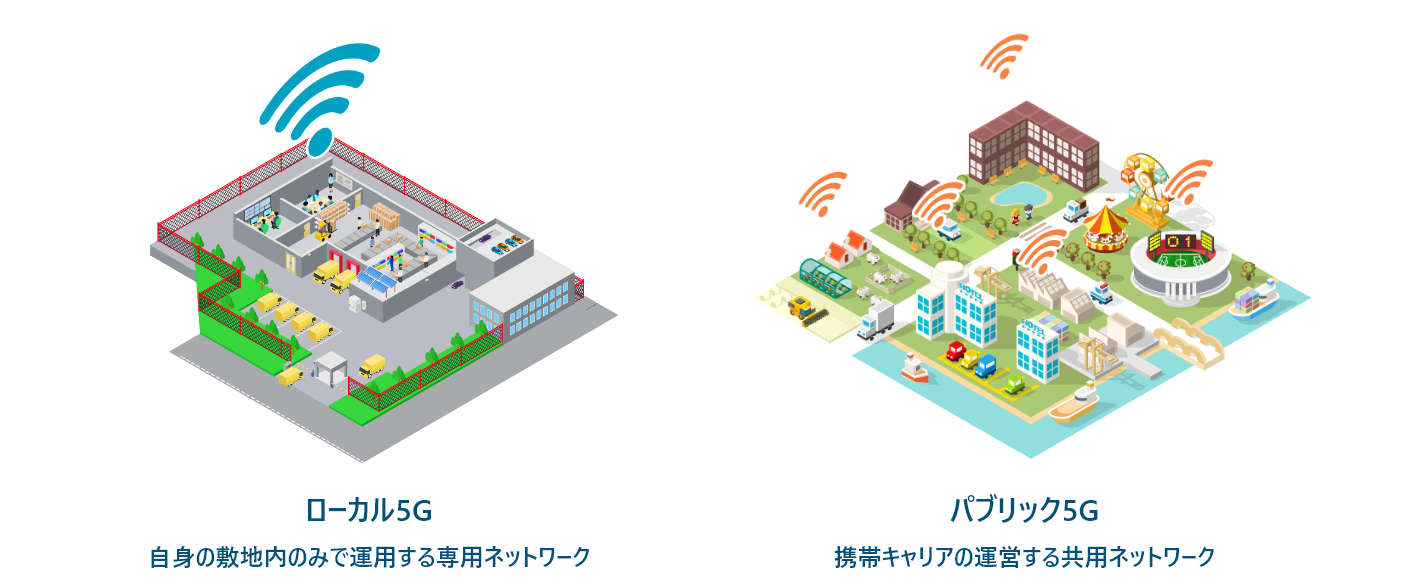

サービスイメージ

サービス開始に必要な機器等(⼀例)

無線基地局側

-

無線アンテナ部分

RU(Radio Unit)+

外付けアンテナ※必要時のみ電波が出る部分。必要に応じて、アンテナを外付けします。アンテナが内蔵されたRUもあります。

-

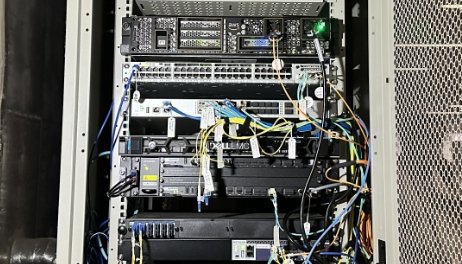

関連ネットワーク装置

CU(Central Unit)、

DU(Distributed Unit)、

UPF(User Plane Function)等信号の処理や中継をする装置です。⼀般的にはまとめてラックに収容します

-

5Gコア

BP 5GではSaaSで提供していますが、ローカル側に持つことも可能です。

SIMによる端末認証や、トラフィックの制御、セッション管理といった、通信の基盤となる機能を担います。

端末側

-

端末にセットするSIM

-

ローカル5G対応ドングル

対応ゲートウェイ/ルータ等の機器

ローカル5Gを運⽤するには、主に以下の構成要素が必要です。

まず、電波を送受信する無線部のRU(Radio Unit)、そして、信号の処理や中継などを⾏うDU(Distributed Unit)/CU(Centralized Unit)といったネットワーク装置、さらに、認証やトラフィック制御といった中核的な処理を担う5Gコアです。

RUは、必要に応じて外付けアンテナを接続し、電波を発射したい場所に設置します。RUとDU/CUは通常有線で接続され、必要に応じて他のネットワーク機器とともにラックに収容されます。5Gコアは、ローカルサーバに設置する構成と、クラウド上のSaaSとして利⽤する構成があります。

端末側では、SIMカードを挿して接続しますが、SIMスロットがない端末や周波数帯に未対応の端末は、ルーターやゲートウェイなどの機器を介して無線接続したり、外付けドングルなどを活⽤したりします。

利⽤シーン

ローカル5G導⼊相談

多彩な課題を解決するハイブリッド無線ソリューション

ワイヤレスネットワークにはそれぞれ特長があり、現場の規模、お客さまの目的、予算感等に合わせて適切なものを選択することが必要です。広域で安定した通信が可能なローカル5Gと、柔軟な運用が強みのWi-Fi6Eを組み合わせたハイブリッド型ネットワークの構築をご支援しています。

関連情報

関連キーワード

お気軽にご相談ください

業務DXや通信環境でお困りのことがありましたら、いつでもNTTBPがお手伝いします。